新规内容及影响

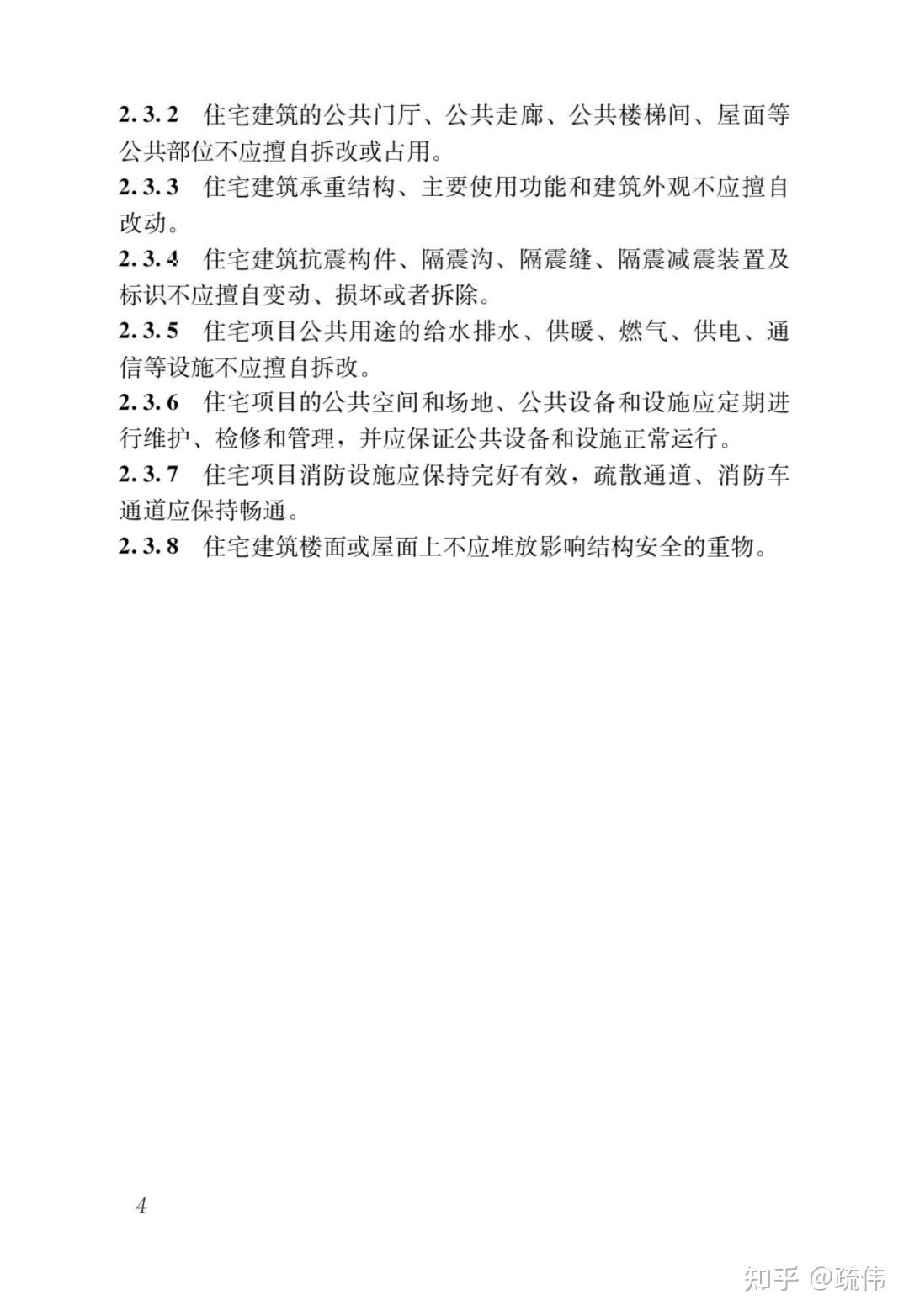

根据2025年5月1日正式实施的《住宅项目规范》(GB 55038-2025),新版规范在层高、功能设计、安全性、绿色智慧等方面进行了全面升级,替代了此前分散的《住宅建筑规范》(2005)、《住宅设计规范》(2011)等70余项旧规条文,标志着我国住宅建设进入品质升级新阶段。以下是详细解读:

一、升级内容

1. 层高与空间标准的显著提升

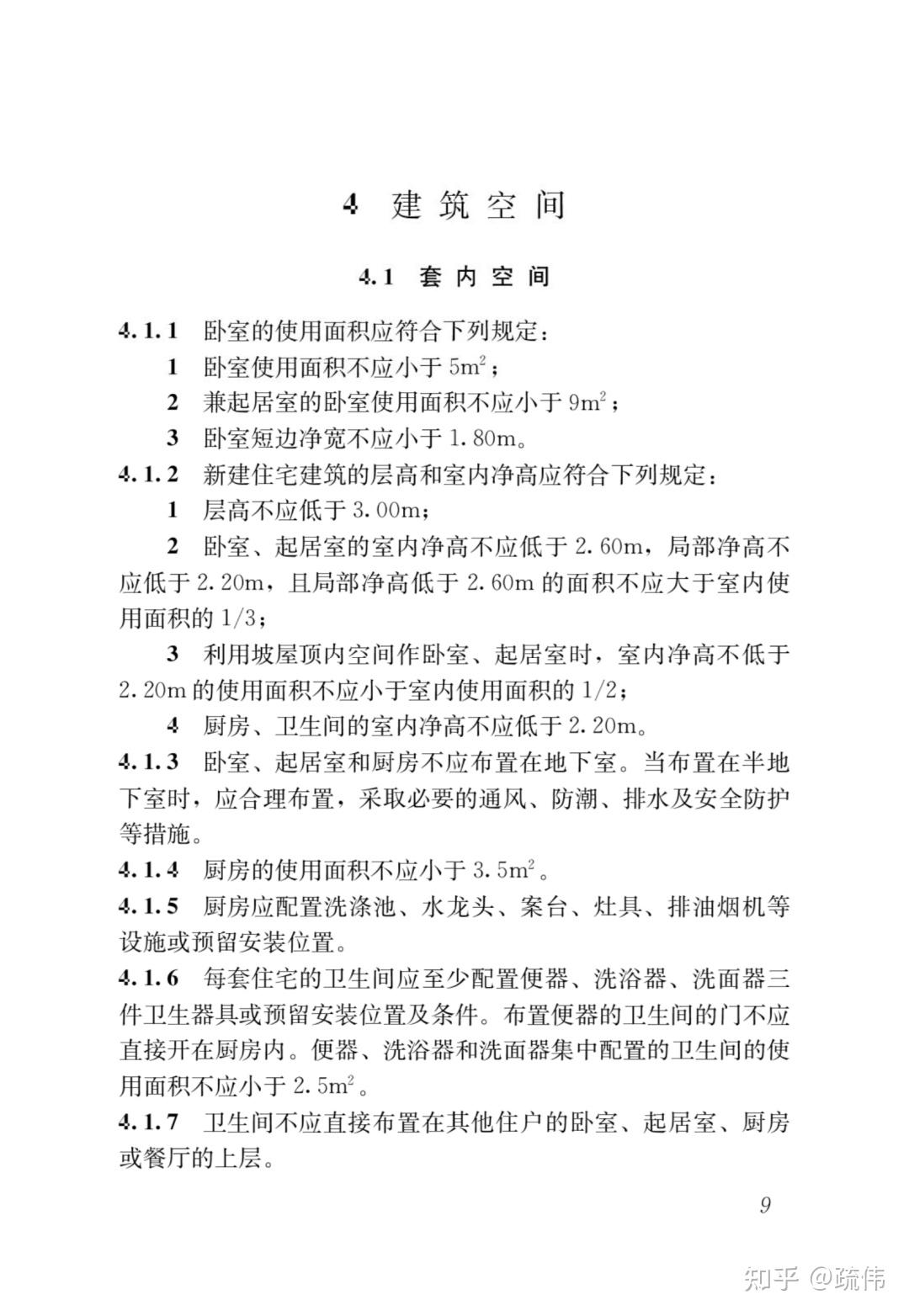

层高要求:新建住宅层高由旧规的2.8米提升至不低于3.0米,卧室、起居室净高从2.4米提升至不低于2.6米,厨房、卫生间净高不低于2.2米。这一调整优化了室内采光、通风和装修灵活性,适应居民身高增长趋势。

空间布局:明确卫生间不得设置在厨房或卧室上层,且门不得开向厨房,减少异味和噪音干扰。

2. 电梯配置的强制性要求

电梯覆盖范围扩大:旧规要求七层及以上住宅设置电梯,新规将门槛降至四层及以上,且十二层及以上住宅每单元需至少配置2台电梯(其中1台为可容纳担架的电梯)。这一变化提升了无障碍通行和应急救援能力。

3. 隔声与噪声控制的严格化

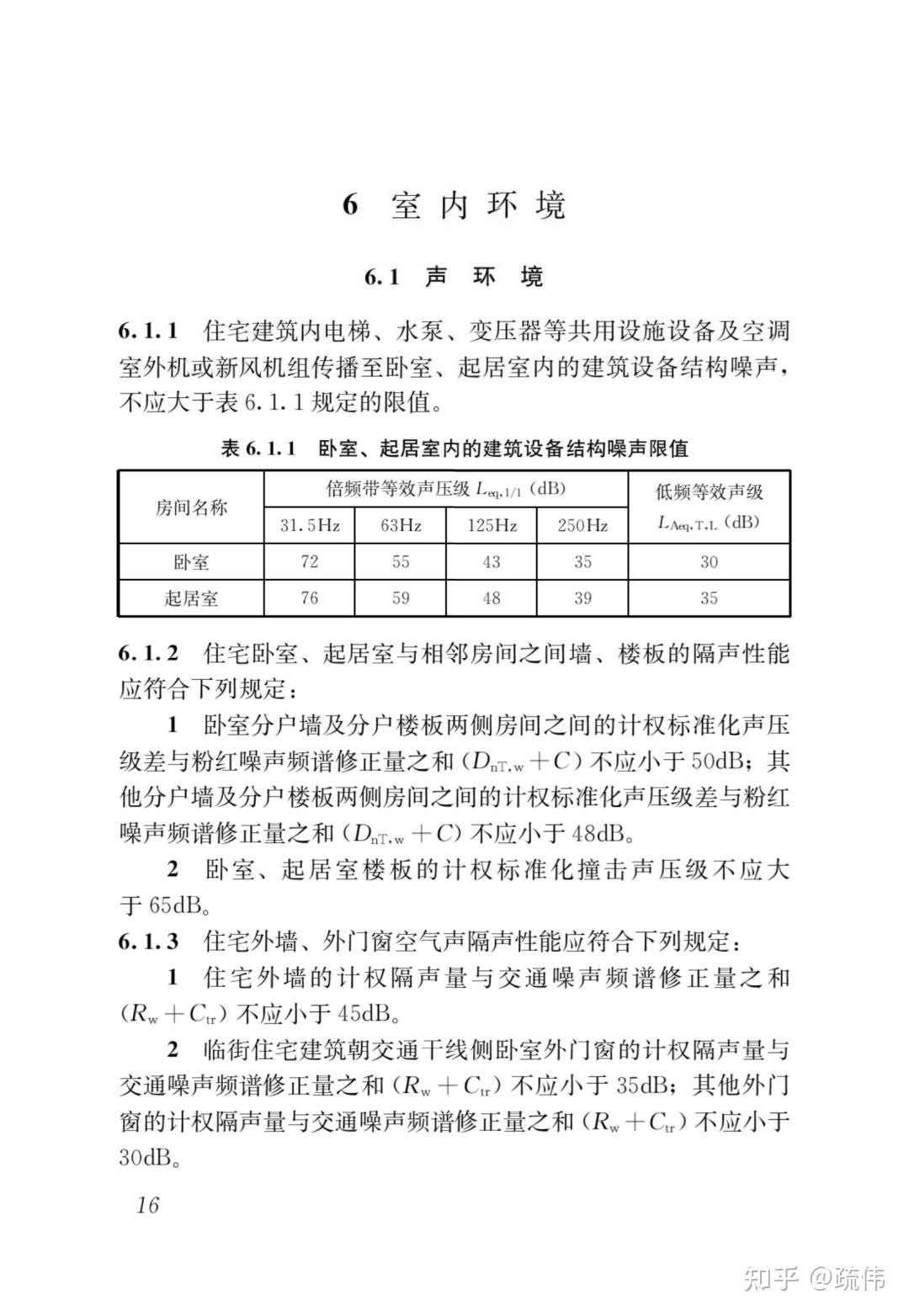

隔声性能提升:分户墙空气声隔声从旧规的45分贝提高至≥50分贝,楼板撞击声压级从75分贝降至≤65分贝,卫生间排水噪声限制为≤33分贝,有效减少邻里干扰。

设备噪声限制:电梯、水泵等设备传播至室内的噪声需符合新标准。

无障碍出入口:每个单元至少设置1个无障碍公共出入口,并配备坡道、扶手等。

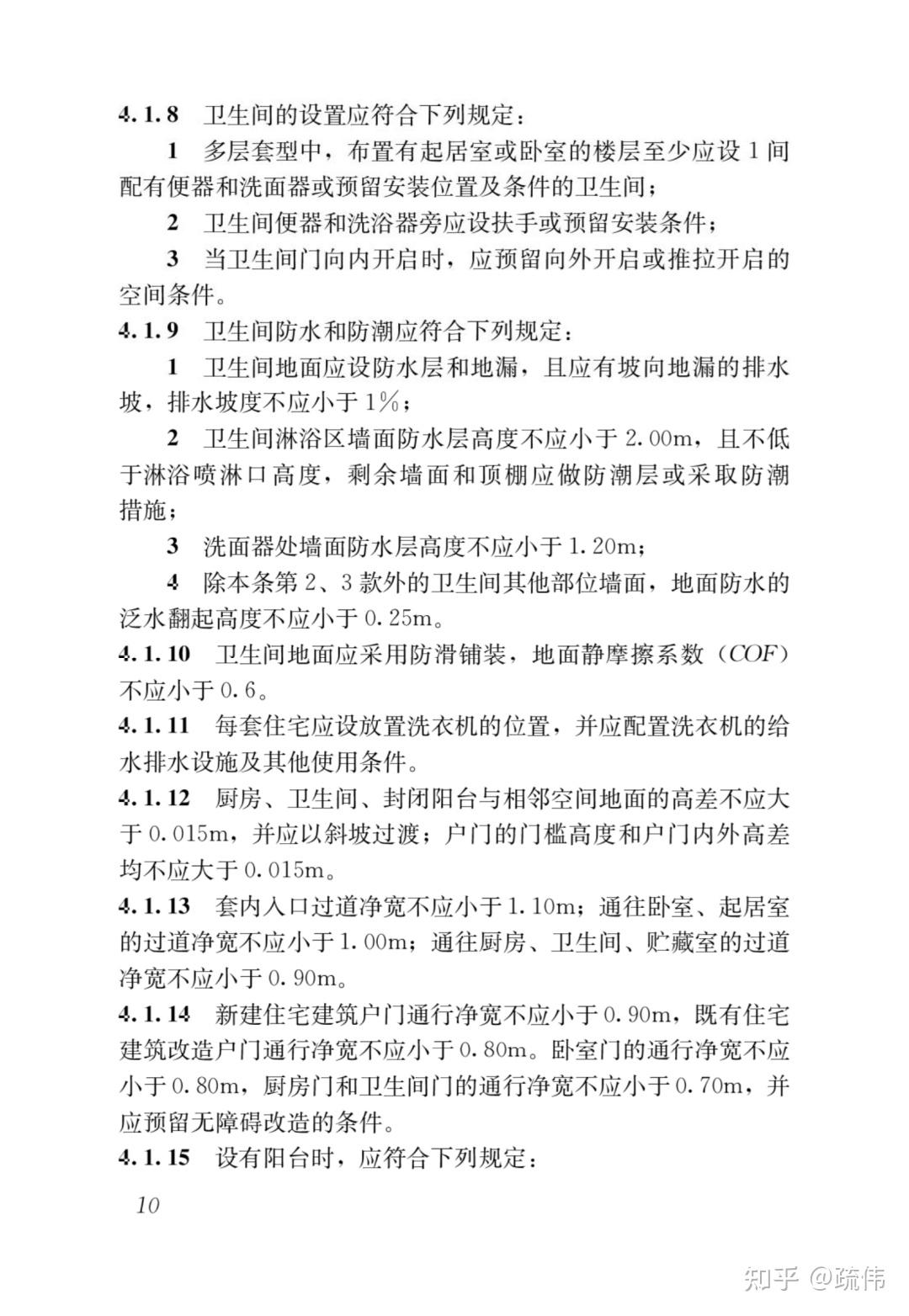

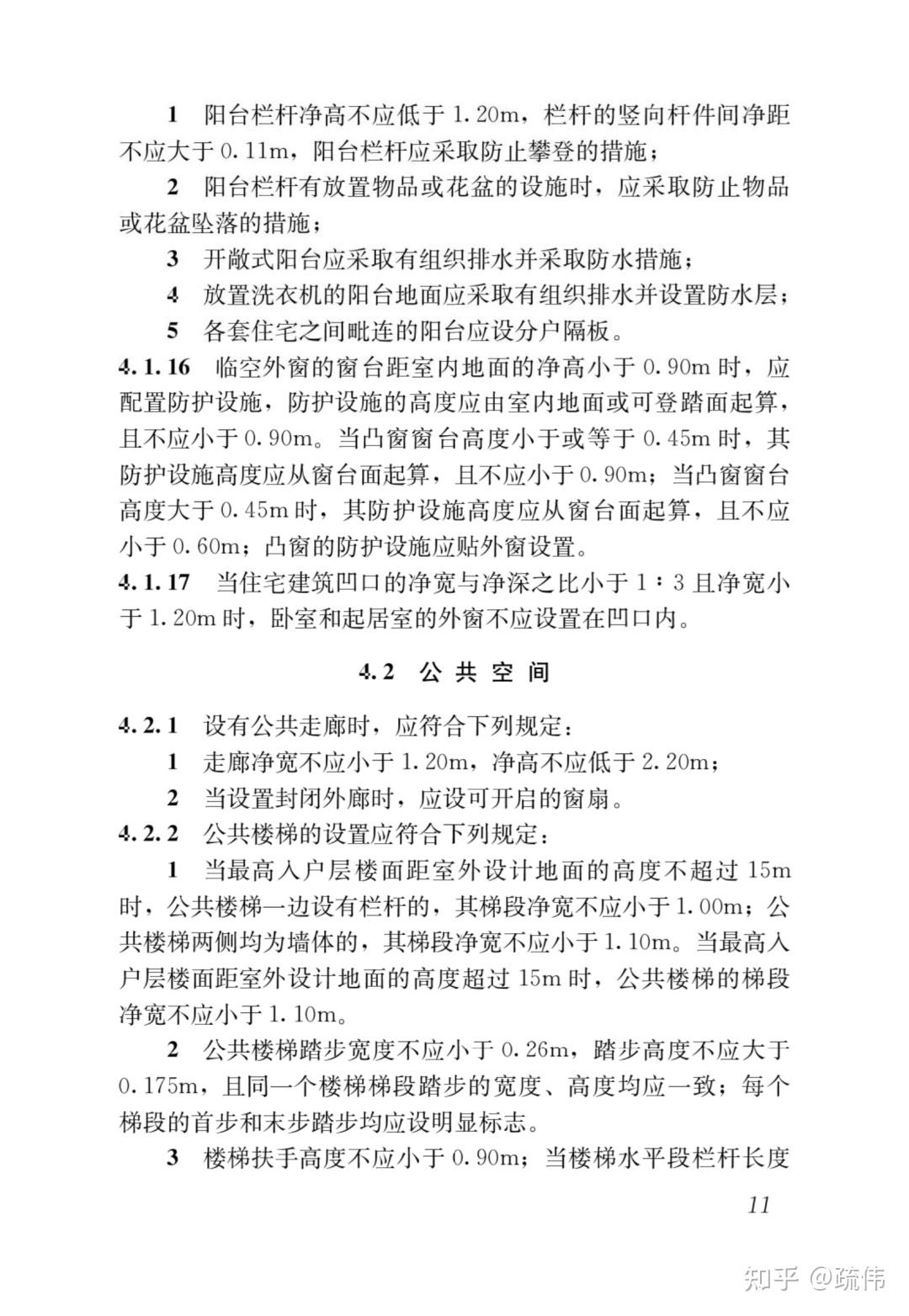

门宽与安全细节:户门净宽从0.8米提升至≥0.9米,卫生间需预留扶手安装条件,阳台栏杆高度从1.1米提高至1.2米,防止高空坠落。

5. 绿色低碳与智能化技术的融合

通信覆盖:公共区域和电梯轿厢需实现移动信号全覆盖,光纤到户成为标配,弱电箱需预留电源插座。

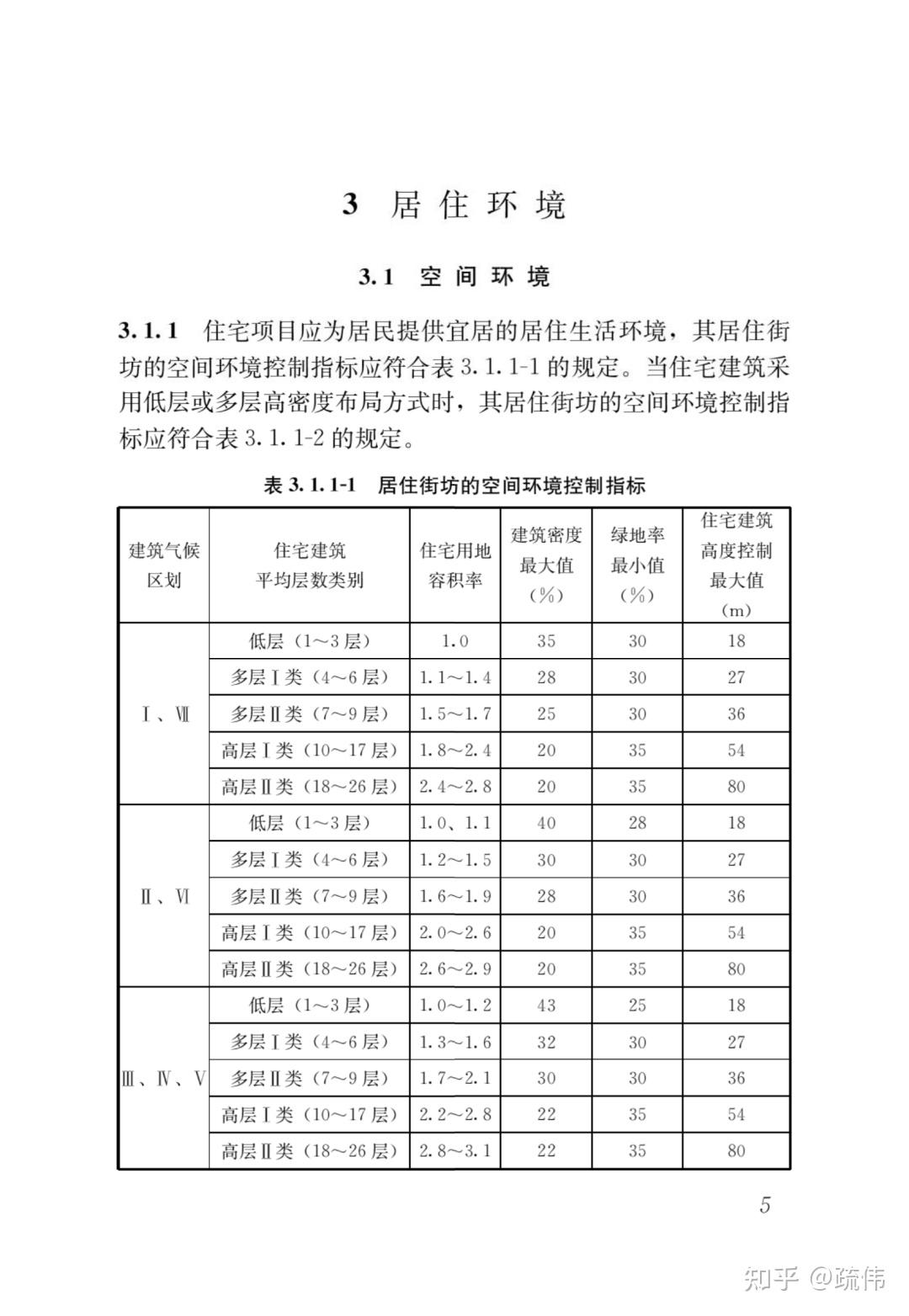

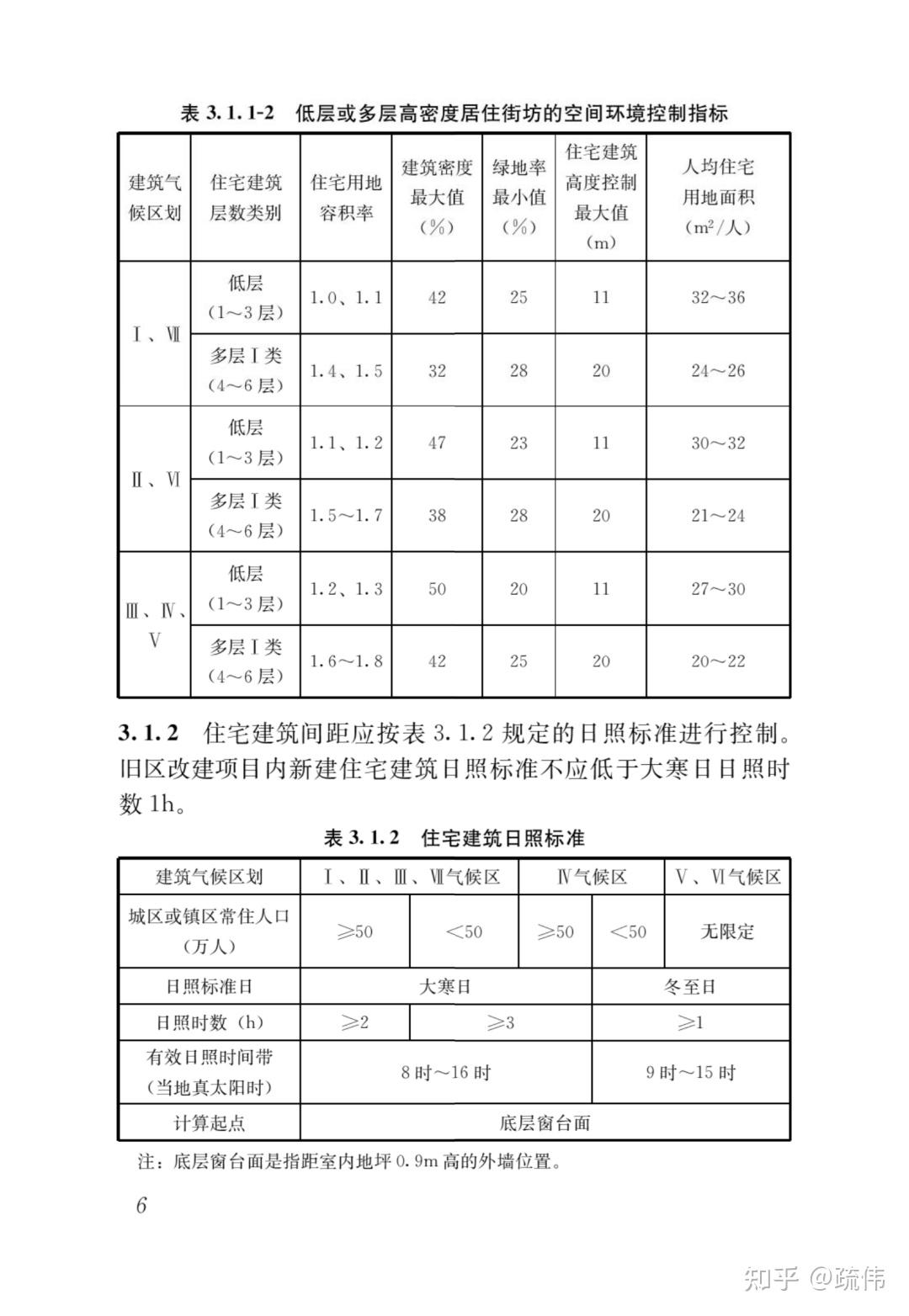

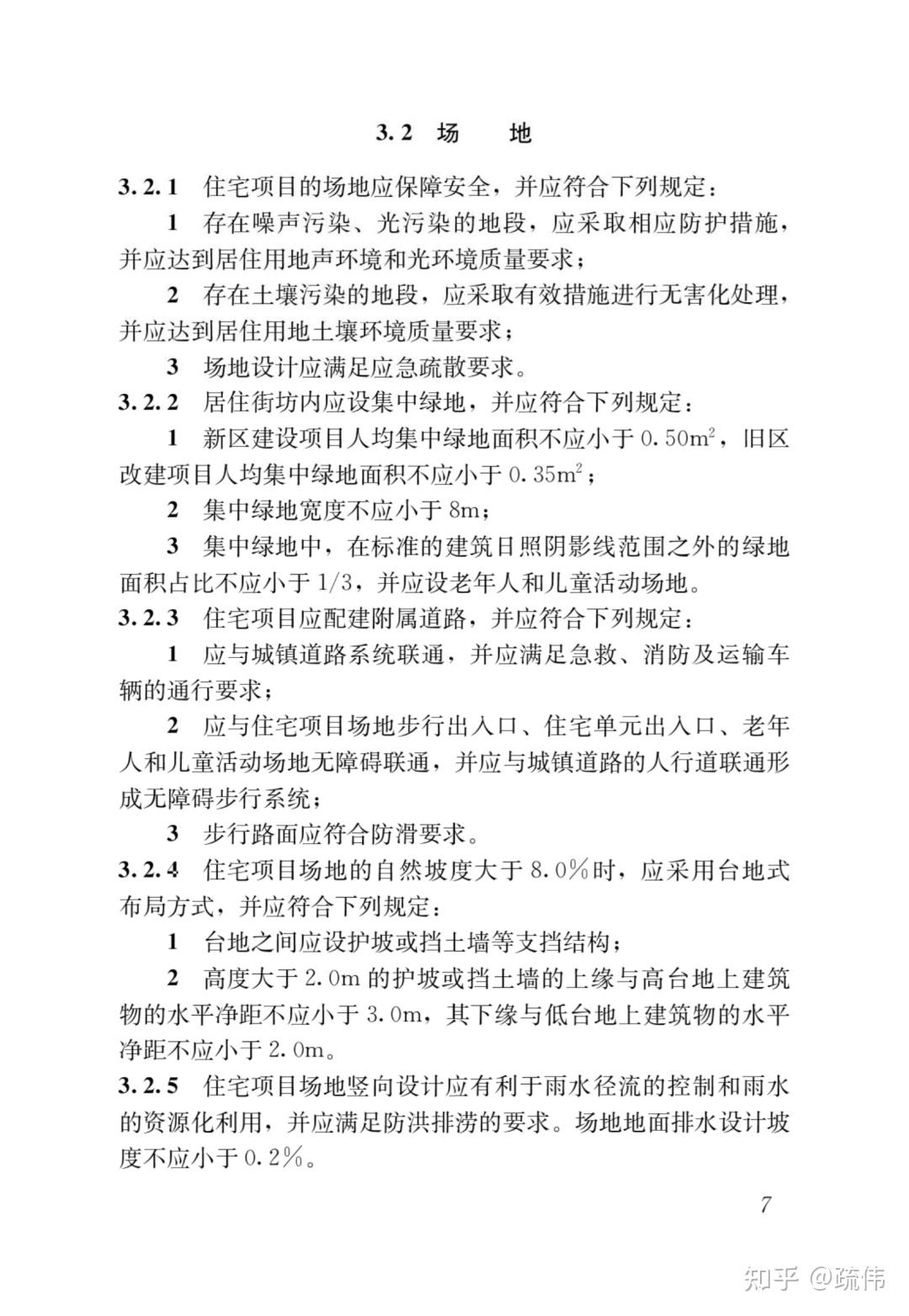

能源与环境:夏热冬冷地区需配置供暖设施或预留接口,集中绿地宽度≥8米,并设置老年人和儿童活动场地。

6. 结构安全与耐久性升级

楼板厚度:从旧规的80mm提升至≥100mm,增强隔声和结构稳定性。

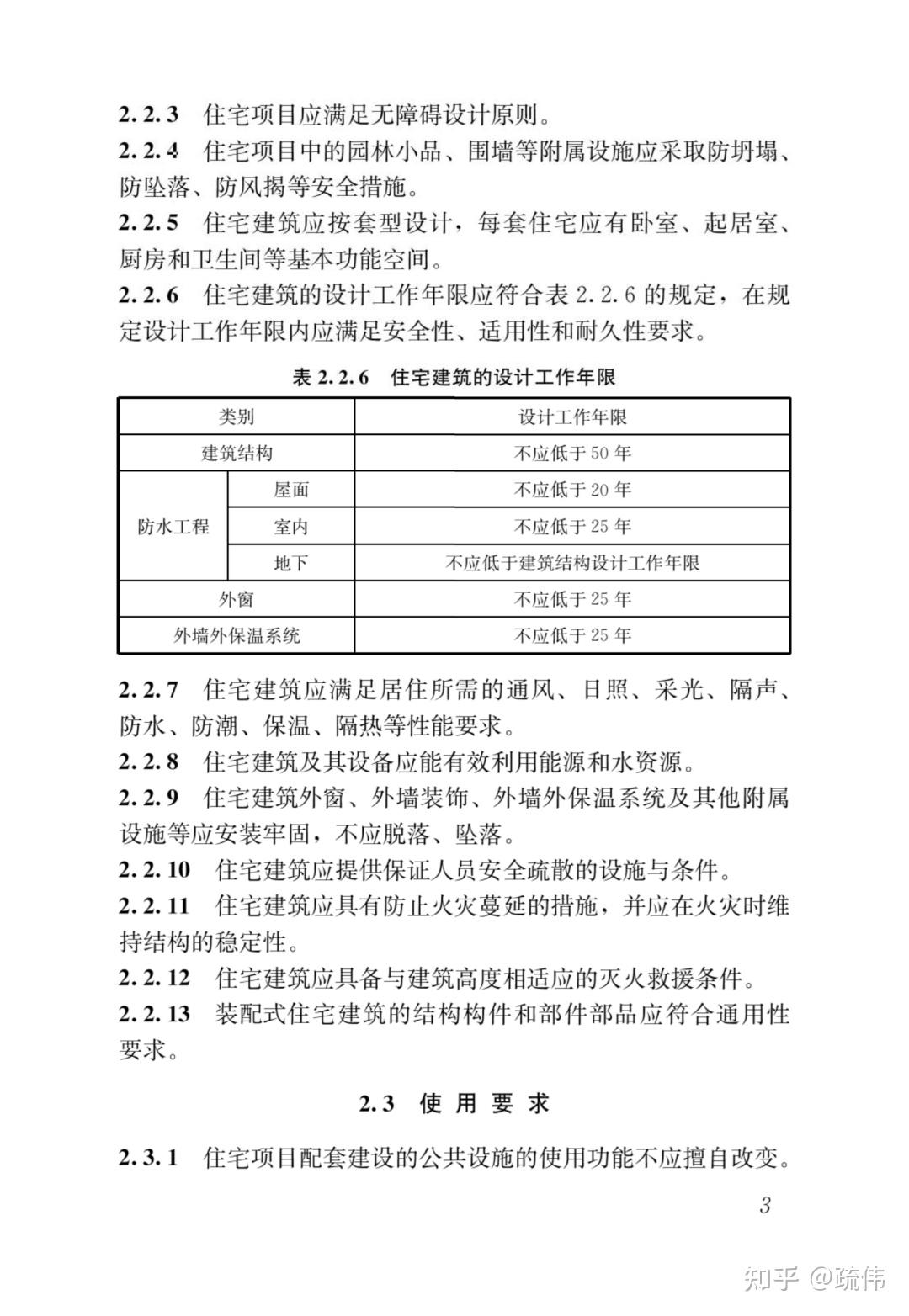

建筑寿命:结构设计年限≥50年,外窗及保温系统寿命≥25年,屋面防水≥20年,强化全生命周期质量保障。

二、行业影响

1. 对开发商的挑战与机遇

成本压力:层高提升预计增加5%-8%的建安成本,隔声材料、无障碍设施等新增要求需前置规划。

技术转型:智能建造(如装配式技术、机器人施工)可部分对冲成本,推动房企从“规模扩张”转向“品质竞争”。

产品差异化:部分房企已推出高于国标的“改善型住宅”,未来可结合区域需求打造“超配”产品。

2. 对购房者的直接利好

居住体验升级:更宽敞的空间、更安静的居所、更便捷的无障碍设计,提升舒适度和健康性。

长期经济性:节能设计和耐久性提升降低后期维护成本,符合全生命周期居住需求。

3. 行业发展趋势

供需结构变化:新规通过提升底线标准,刺激改善型需求释放,可能推动“以旧换新”的梯度消费模式。

市场分化加剧:高品质新房更具竞争力,老旧住宅或面临价值重估,形成“新旧分化”格局。

政策导向明确:规范以“底线要求+市场引导”推动行业向安全、舒适、绿色、智慧方向转型,呼应“好房子”国家战略。

三、新旧对比表

| 项目 | 旧规范要求 | 新规范要求 | 升级意义 |

|---|---|---|---|

| 层高 | 2.8米(建议性) | 3.0米(强制性) | 提升空间感和装修灵活性 |

| 电梯配置 | 七层及以上设置 | 四层及以上强制设置 | 扩大无障碍覆盖,便利老年群体 |

| 隔音性能(楼板) | ≤75分贝 | ≤65分贝 | 减少邻里噪音干扰 |

| 无障碍设计 | 部分条款 | 系统化要求(门宽、扶手等) | 全面响应老龄化社会需求 |

| 绿色智慧 | 分散要求 | 光纤到户、通信全覆盖 | 构建智慧社区基础 |

四、未来展望

新规范通过强制性技术指标与市场引导结合,重新定义了“好房子”的标准,推动住宅从“住有所居”向“住有优居”跨越。未来住宅将更注重:

人性化设计:适老化、无障碍细节成为标配;

科技赋能:智能家居、通信覆盖提升生活便利性;

环境友好:绿色建材、低碳技术广泛应用。

对房企而言,唯有深耕产品力、优化成本管控,才能在新一轮竞争中占据先机;对购房者而言,居住品质的全面提升将带来更健康、舒适的生活体验。

动迁房相关

根据2025年5月1日实施的《住宅项目规范》(GB 55038-2025)及相关政策解读,新规的适用范围及对动迁房的要求可总结如下:

一、适用范围

1. 覆盖所有城镇住宅项目

根据规范总则,新规适用于城镇所有新建住宅项目,包括商品房、廉租房、经济适用房、共有产权房等,但明确不适用于农村住宅项目。这意味着动迁房作为城镇安置房的一种,也需符合新规的强制性要求。

2. 规范性质为“底线标准”

新规是住宅建设的最低强制性标准,所有城镇住宅项目必须满足其技术要求,例如层高不低于3米、电梯配置、楼板厚度≥100mm等。因此,动迁房在新建时同样需要遵守这些标准。

二、标准差异

尽管动迁房需满足新规的强制性要求,但其实际建设标准与商品房仍存在以下差异:

1. 质量与设计定位差异

动迁房通常以“保基本”为目标,开发商为控制成本可能仅满足规范的最低要求,例如绿化率、公摊面积等指标可能低于商品房。

商品房则更注重市场竞争力,可能主动提升标准(如更高绿化率、智能化设施等)以吸引购房者。

2. 配套设施差异

动迁房的公共设施(如儿童活动场地、无障碍步行系统)可能仅按规范下限配置,而商品房则会根据项目定位增加高端配套(如会所、健身房等)。

新规要求的新能源充电设施、光纤到户等,动迁房需预留条件,但实际配置可能滞后于商品房。

3. 执行力度与监管差异

商品房因市场化竞争和购房者监督,执行新规更严格;动迁房因政策属性强,可能存在“达标即可”的倾向。

三、动迁房的影响

1. 强制性指标的落实

层高与空间:动迁房层高不得低于3米,套内净高需符合规范,否则无法通过验收。

电梯配置:4层及以上动迁房必须设置电梯,且需满足担架电梯尺寸要求。

安全标准:楼板厚度≥100mm、栏杆防攀爬设计等安全要求同样适用于动迁房。

2. 适老化与无障碍设计

动迁房需配置无障碍出入口、加宽户门(≥0.9m)、卫生间扶手等适老化设施,与商品房标准一致。

3. 改造类项目的特殊规定

对于既有动迁房加装电梯等改造项目,新规允许适当降低相邻住宅日照标准,但需经协商并符合程序。

新规适用性:动迁房作为城镇住宅,必须符合《住宅项目规范》的强制性要求,但在设计细节和配套设施上可能低于商品房的市场化标准。

实际差异:动迁房更注重“保基本”,而商品房则追求“高品质”,两者在绿化、智能化、公共空间等方面仍存在差距。

政策导向:新规通过统一底线标准提升整体居住品质,但市场分化仍将长期存在,动迁房需通过改造逐步缩小与商品房的差距。

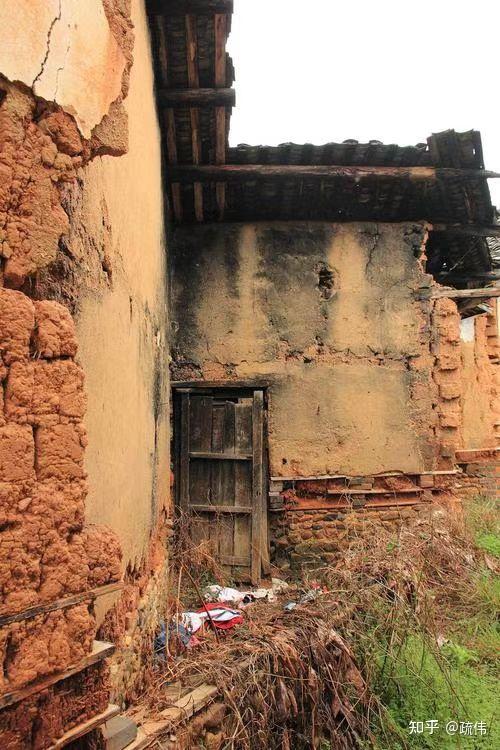

老房子的未来

根据2025年实施的《住宅项目规范》及相关政策调整,对于新规实施前建造的老房子(尤其是2000年前建成的老旧小区),其影响主要体现在以下几个方面:

一、改造与拆迁

1. 旧改全面取代棚改

新规明确以“旧改”(老旧小区改造)为主要处理方式,取代过去的“棚改”(拆迁重建)。旧改涵盖外立面修缮、管道更换、加装电梯、绿化停车位优化等,旨在延长房屋寿命,提升居住舒适度。

改造对象:2000年底前建成的老旧小区(房龄超25年)优先改造,尤其是预制板结构等安全隐患较大的房屋。

拆迁例外:仅危房(经鉴定结构严重损坏)或城市规划用地上的老房子可能拆除,但补偿方式以“实物安置”(原拆原还)为主,货币补偿大幅减少。

2. 价值分化加剧

地段优势凸显:市中心老旧小区通过改造后,配套完善、交通便利的地段房产价值可能上涨(如上海某小区改造后房价涨幅达15%-30%)。

非核心区老房升值有限:缺乏地段优势的老旧小区,改造后可能仅改善居住条件,但难以显著提升市场溢价。

二、居住功能升级

1. 适老化与无障碍改造

旧改会部分引入新规要求,如加装电梯(4层及以上优先)、拓宽门宽(户门≥0.9m)、卫生间增设扶手等,但受限于原有建筑结构,无法完全满足新规的强制性标准(如层高3米、分户墙隔声≥50分贝等)。

2. 隔声与节能提升有限

老房子可通过加装隔音材料、更换双层玻璃等措施改善隔声性能,但楼板厚度(旧房通常80mm)和墙体结构难以达到新规要求的100mm楼板及更高隔声标准,邻里噪音问题仍可能存在。

三、安全合规压力

1. 危房鉴定与拆除优先级

预制板楼房等安全隐患大的房屋将被重点排查,鉴定为危房后优先拆除或加固。例如,青岛某危房小区居民按1:1.3比例置换新房,但不再有高额货币补偿。

2. 结构安全追溯要求

新规要求既有住宅不得擅自改动抗震构件或堆放重物,老旧小区可能面临更严格的安全检查,违规改造或加建可能被要求整改。

四、特定群体

1. 受益群体

普通居民:居住环境改善(如电梯加装、绿化升级),生活便利性提升。

危房住户:通过置换或原拆原还获得更安全的住房。

2. 受损群体

投机者:依赖拆迁暴富的炒房客面临资产贬值,老旧房产流动性降低。

城中村居民:期待高额补偿的愿望落空,旧改仅提供居住条件改善。

五、长期趋势

1. 资源高效利用

旧改通过减少大拆大建,降低社会资源浪费和环境污染,推动城市可持续发展。

2. 市场分化

高品质新房更受青睐,老旧住宅需通过改造提升竞争力,否则可能面临“新旧分化”的价值重估。

3. 政策成本分担

旧改资金由政府、社会资本和居民共同承担,部分项目(如电梯加装)需居民自筹部分费用,可能引发协调难题。

老房子在新规下面临功能性提升与价值分化并存的格局:

短期:居住条件改善,但无法完全达到新规标准;

长期:核心地段老房可能升值,非核心区房产增值有限;

风险:投机属性弱化,安全合规要求趋严。

未来,老旧小区改造将更注重居住本质,而非投机属性,居民需理性看待房产价值与政策导向。

如何理性看待新规

根据2025年5月1日正式实施的《住宅项目规范》(GB 55038-2025),这一新规标志着我国住宅建设从“量”向“质”的转型,体现了对居住安全、舒适性、绿色低碳及适老化需求的全面回应。以下从新规的意义、潜在影响及需关注的风险点进行综合分析:

一、积极意义

1. 居住品质的全面提升

空间舒适性:层高从2.8米提升至3米(强制性标准),净高同步提高,解决了吊顶、新风系统等设备的安装空间问题,同时优化了采光与通风。

噪音控制:分户墙隔声标准从45分贝提升至50分贝,楼板撞击声压级从75分贝降至65分贝,有效减少邻里干扰。

无障碍设计:4层及以上住宅强制配置电梯(轿厢满足担架进出需求),户门宽度、卫生间扶手等适老化细节成为标配,响应老龄化社会需求。

2. 安全性与耐久性强化

楼板厚度从80毫米增至100毫米,抗震设防烈度普遍提升0.5度,外窗使用年限要求达25年,显著提升结构稳定性。

新增高空坠物防护措施(如阳台栏杆高度≥1.2米、单元出入口雨篷)和电气安全标准(漏电保护全覆盖),降低安全隐患。

3. 绿色与智慧化导向

强制雨污分流、空调冷凝水规范排放,推动可持续发展。

公共区域及电梯轿厢移动通信信号全覆盖,为智慧社区建设奠定基础。

二、挑战与风险

1. 开发成本激增与房价压力

层高提升导致混凝土用量增加8%、钢筋用量增加20%,电梯配置(尤其担架电梯)使单项目成本增加600万元以上,叠加抗震升级,建安成本综合涨幅或达27%。

短期内新房价格可能上涨20%-30%,但长期通过节能设计(如保温性能提升60%)可降低住户维护成本。

2. 新旧住宅市场分化

符合新规的新房竞争力增强,老旧住宅(尤其非核心地段)面临贬值压力,可能加剧“新旧分化”。

动迁房虽需满足新规底线,但配套和设计标准可能低于商品房,需警惕品质差异。

3. 执行与改造难题

既有住宅改造:老旧小区加装电梯需协调居民意见,且受限于原有结构(如半层入户),难以完全达标。

技术适配性:隔音改造(如加装双层玻璃)可能因楼板厚度不足而效果有限,需依赖新材料和技术突破。

三、关注的要点

1. 政策执行的公平性与透明度

需确保动迁房、保障房与商品房在强制性标准上一致,避免“底线达标”导致的品质落差。

监管应强化验收环节,防止开发商为降成本偷工减料(如楼板厚度、隔声材料)。

2. 技术创新与成本控制

推广BIM技术优化设计、装配式建筑降低现浇成本,部分项目通过30%预制率可实现成本下降4%。

探索政策补贴(如绿色建筑专项补贴)对冲成本压力。

3. 社会协调与居民参与

老旧小区改造需平衡居民自筹资金与政府补贴,建立高效的协商机制以减少矛盾。

加强公众对新规的认知,例如日照标准、隔声性能等直接影响居住体验的指标。

四、总结与展望

新规通过“底线标准+市场引导”推动住宅品质革命,但其成功依赖于多方协同:

开发商需从“规模扩张”转向“技术深耕”,通过差异化产品应对成本压力;

政府应强化监管并提供政策支持,确保标准落地;

居民需理性看待房产价值变化,关注长期居住效益而非短期投机。

未来,随着新规全面实施,“好房子”将逐步成为市场主流,而如何平衡品质提升与社会公平性,将是持续探索的方向。

《住宅项目规范》原文

END